湘江早报全媒体记者 柯鸣

湘江新区谷苑路与麓松路交会处,湖南大学国家大学科技园(简称“湖大科技园”)矗立于此。

这个深耕湘江新区多年的高校创业孵化器,曾经“孵”出了3家上市公司、140家高新技术企业,累计孵化企业达1019家。

从华曙高科第一台3D打印机的嗡鸣,到机器人视觉感知与控制技术国家工程研究中心内多台机械臂阵列精密协作的科技交响,湖大科技园用十五年时间证明:当学科优势遇见全链条孵化,实验室里的论文数据就能转化为生产线上的国之重器。

深耕新区多年的湖大科技园,曾经“孵”出了3家上市公司、140家高新技术企业。通讯员 供图

实验室→市场化:大学生创业“加速器”

时间拨回2009年12月。凌晨,在湖大科技园一间1500平方米的旧厂房内,灯光彻夜未熄。华曙高科创始人、董事长许小曙教授带领团队埋头调试设备,工业级3D打印机的核心软件系统在这里孕育。初创的华曙高科曾面临资金与场地的双重困境,科技园紧急划拨的这片空间,成为技术突围的起点。多年过去,华曙高科已成长为全球工业级3D打印领域的佼佼者,掌握着自主可控的核心技术命脉。

这是湖大科技园内无数创新火种中的一个代表。依托高校顶尖学科打造“有组织的成果转化高能级赋能平台”,湖大科技园构建了从“概念验证—中试熟化—产业孵化”的全链条体系。在这里,硬科技的种子正破土而出,创客们的梦想加速奔向产业化的星辰大海。

在湖大科技园,年轻创客的梦想同样找到了坚实的落点。

“在这里获得的强大支持与指引,奠定了我们坚定的创业信心。”湖南凝英新材料科技有限公司创始人李镓睿底气的背后,是湖南大学科技园构建的全链条支撑体系成为企业创业的摇篮与引路灯塔。大二研发“低碳剂”初期,科技园就为其提供免费注册场地;技术研发升级关键期,通过科技园精准对接学校前沿科研资源——从尖端实验设备到专家导师的智力支持,为研发突破瓶颈注入核心动能;2024年入驻湘江新区大学生创业园后,更享受三年免租、水电全免的“零成本”创业环境。

作为湖南大学机械与运载工程学院2021级博士研究生,梁邦朝本科和硕士学的是车辆工程,如今却做起了器官“打印”。2022年,他创立长沙素灵智造科技有限公司,聚焦生物3D打印解决方案,目标是将活性组织打印技术用于医疗临床。三年内,他完成了从实验室走向市场的第一步,也让外界看到这项前沿技术的落地可能。

“从技术验证到市场对接,湖大科技园就像创业GPS。”梁邦朝介绍,从湖南大学萌芽、到湖大科技园起步,再到湘江新区大学生创新创业园梦想起航。园区不仅提供免租、财税和法律服务,还设有导师制、政策咨询通道等配套支持。“创业之初什么都不懂,这里的支持让我们少走了很多弯路。”他说。

目前,梁邦朝团队的技术和产品已应用于头部医疗机构,涵盖再生医学、医美、医药等场景。团队还攻克了3项核心技术难题,包括AI辅助仿生设计软件、精细结构打印技术以及大尺寸组织制造设备,打印精度已达到5微米。

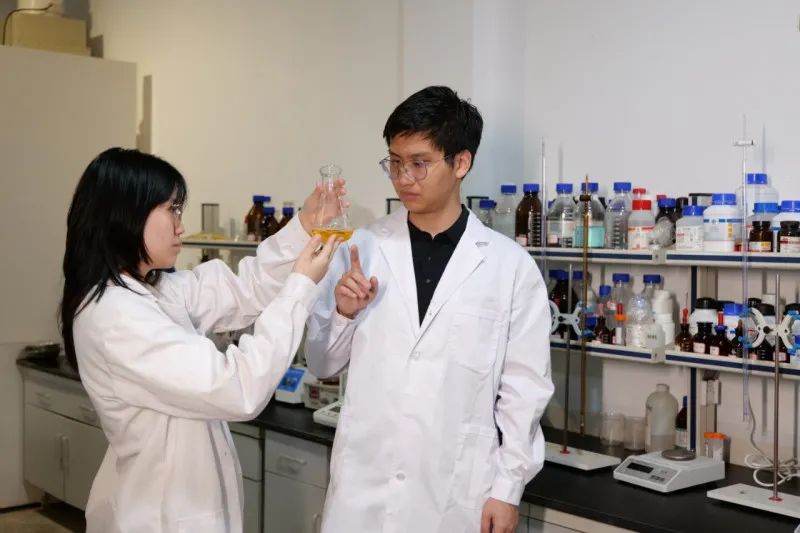

湖南凝英新材料科技有限公司创始人李镓睿(右)让创业梦想在新区落地生花。湘江早报全媒体记者 范龙贵 摄

星火→燎原:创业火种燃动岳麓山下

走进湖大科技园,“机器人视觉感知与控制技术国家工程研究中心中试基地”等金色牌匾在阳光下闪耀。作为高校孵化器的独特优势,这里构建了“空间—人才—技术—产业—生态”的闭环发展体系。

“我们依托湖大A+学科基因重点布局智能制造与信创产业。”湖大科技园负责人介绍,湖大科技园以机械工程、化学等王牌学科为根基,构建了具有辨识度的产业生态圈。

针对大学生创业的痛点,湖大科技园出台专项政策:免费工商代办、代理记账、高企申报服务;最高三年150平方米免租;低息贷款支持;专项基金奖励。34家在孵大学生企业,正在这些“硬核”政策的托举下,把创业的“车库”梦想,加速驶向高新技术企业的广阔天地。

在湖大科技园“十五五”规划中,一幅宏大蓝图正在展开:5万平方米分园空间如星辰散布,其中校本部3000平方米创业基地将成为新的创客摇篮。未来四大专业中试平台(智能制造/信创/新材料/生物医药)将构成创新引擎。

“未来五年我们要培育200家优质企业,年产值突破40亿元。”湖大科技园负责人介绍,在湘潭九华、望城等分园,研发—中试—产业化的链条正在延展。1亿元成果转化基金即将启动,深拓智能等头部企业的合作分园已破土动工。

在湖大艾盛新基地工地,无人驾驶底盘测试跑道初见雏形;潇振科技的永磁电涡流阻尼技术正应用于新一代航天飞行器;青年创客们的梦想正在一个个破土而出……这些从岳麓山孕育的硬科技火种,即将点亮更广阔的产业星空。

这种“有组织转化”的模式正在显现成效。2024年湖大科技园总产值突破30亿元,累计培育8家省级专精特新“小巨人”,106位高层次人才在此扎根。学科优势转化为产业势能,成为湖大孵化器最鲜明的底色。

当李镓睿的低碳剂融入一座座新地标的混凝土,当梁邦朝团队打印的人造皮肤开始临床试验,湖大科技园展厅墙上的数据仍在不断跃升:累计孵化企业1019家,师生创业企业202家,技术成果转化总值突破10亿元。

当更多梁邦朝、李镓睿们带着梦想走进创业苗圃,岳麓山下的创新创业故事,永远在下一页等待书写。